«Преследователь» (реж. Алексей Золотовицкий) – это стремящаяся к трансу пульсация, которую обрывают, едва она достигает пограничного состояния. Резкое выключение фонового джаза, как взвизгивание пружины при выдергивании тетрадного листа; прерывание текстом текста в тот момент, когда к катарсису приближается и произносящая, и внимающая сторона; концовка, насильно вторгающаяся в психоделический ритм, обрывая его ватность и уплотнение – та механика, на которой строится спектакль.

Пребывание зрителем даже в самой малой степени в зоне комфорта исключается. Во-первых, этому способствует пространство зала – маленькое и целиком задействованное под пространство игровое: актеры оказываются как в проходе между рядами, так и лицом к лицу со зрителем; двери, ведущие в зал, обрамленные ими силуэты и отбрасываемые тени – часть намеренной динамики «Преследователя». Таким образом, зрительный зал оказывается не по другую сторону закапсулированной реальности, но дискомфортно включенным в монтаж действия, и каждый в этом зрительном зале ответственен за свёрстывание процессов. Ответственность не дает расслабиться и обособиться, вязко оседая в вымешивании теста личных ассоциаций, липко просачивающихся сквозь растопыренные пальцы. Ответственность заставляет включиться в пресловутое «здесь и сейчас» и шустро семенить за ходом мысли рассказчика (Алексей Любимов), словно преследователь. Но не каждому преследователю удается остаться незамеченным: поглощенный поиском – он сам по себе потенциальная жертва, неспособная замести смердящий след своей сладострастной течки. Подкожным неравномерным холодком в этом убеждается зритель, которого то и дело встряхивают риторическими вопросами глаза в глаза и адресными обращениями, вынуждая чувствовать себя запутавшимся участником иммерсивного театра или попросту неподготовленным к сеансу чего бы то ни было. Однако пугаться не стоит. Манера постановки не вынуждает к постоянному сокращению дистанции меж ушами и плечами, но держит предельную концентрацию, в особенности необходимую для спектакля, длящегося час. И этот формат, беря на себя ответственность поэзии, не подразумевает рассосредоточения или неточности.

«…те, кто хорошо знает текст, наверное, поймут меньше, чем те, кто его не читал», — предупреждает Алексей Золотовицкий. Это и будет лейтмотивом для дальнейшего рассуждения, которое будет построено по принципу анализа объекта без привлечения материала, находящегося вне него. В данном случае объектом является спектакль. Не текст пьесы Кортасара и не биография Чарли Паркера, которому посвящена новелла. Со своим чемоданчиком уже поношенных и еще не надеванных вещей, по завету барона Мюнхгаузена, попробуем самостоятельно вытащить себя за волосы из болота, не оглядываясь вокруг и не ожидая посильной помощи извне.

Это не леность и не снобизм. Это практика. Упражнение. А упражнение обычно делается по схемам и правилам. Схему образует набор следующих вопросительных секторов: основной заданный спектаклем вопрос; выведенный ответ; контрольное описание подошедших ключей из щедрой вверяемой связки, применение которого позволит в дальнейшем не перебирать весь металлический пучок, а разом вычленить те верные, однажды найденные формы. Возможно, подобный подход покажется чрезмерно математическим и в чем-то школьным, однако, при том обилии недосказанности на сцене писать косноязычное впечатление было бы излишним и неоправданным mauvais ton’ом.

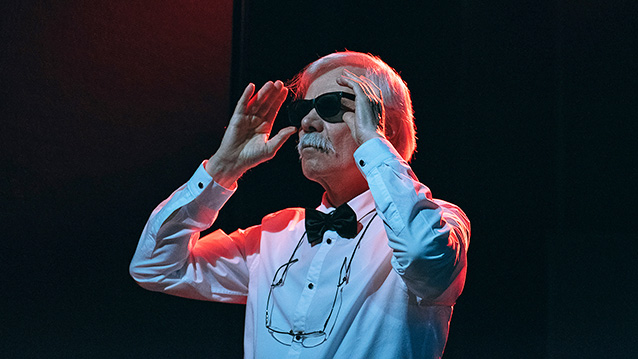

По сути, «Преследователь» — это моноспектакль. Алексей Любимов, актер мастерской Дмитрия Брусникина, утонченно и пронзительно отображает музыкального критика, который мечется в агонии поиска формулировок и попутно рассказывает об объекте своего преследования — великом саксофонисте Джонни Картере, которого он воспел и воспевает устно и письменно. Рассказывая, он исповедуется в том, что так и не смог нащупать того щелкунчика, который мог бы раскусить скорлупу звукоизвлечения и дать дрожащим и измученным пальцам извлечь ядро того, что «за фасадом»[1], позволить вычислить таинственную формулу гения. Это злит. Это терзает. Это мучает как мыло, выскользающее из погруженных в воду рук. Это нещадным проникновением зубного сверла точит вопросом о собственном предназначении и компетентности.

Три остальных героя (Георгий Шахет, Владимир Капустин, Владимир Абышев) – образы Джонни, созданные не самим музыкантом, а критиком. Четвертому бывать – и им окажется не кто иной, как тот же критик, «пестующий свое представление о Джонни»[2] с таким одержимым упорством, что и не замечает, как перестает быть «преследователем» реального Джонни, перевоплощаясь в выдуманное им представление о музыканте, столь же ошибочное, что и первые три. На этой метаморфозе и обрывается спектакль.

Чем испепеляет себя критик? Первое «чем» – вопросом «что есть Джонни»? Второе «чем» – «что есть он сам, и его «сопоставительная оценка»[3] музыки Джонни»? И, хотя объективный первичный интерес ко второму превалирует, основа постановки — поиск сущности Джонни, её субъективных причин и истоков, которые, по мнению критика, могут помочь понять настоящие причины гениальности творчества джазмена.

Ответом оказывается то, что вопрос не просто отчаянно и запрограммированно проигрышный, но не попадающий вовсе в нанесенную разметку стратегического поля боя. Не «ранен» и не «мимо», а вне разлинованного листа.

Дело в том, что вопрос «почему творец делает так?» (условный поиск причины) должен интересовать исключительно его самого на кушетке психоаналитика, в то время как предпринимающего анализ – должен изнурять, если не единственный, то первоочередный вопрос: «что дает итог акта творения? О чём говорит сам объект?» Голый, неприкрытый результат, «вещь» вне её обоснования и оправдания. Потому что любая попытка понять первоисток, берущий корень в субъекте – это попытка понять биографию, итого: замысел Творца — что, опуская дерзновенность шага, пустое брождение по неизвестной местности с одеревенелым замыслом применения к ней карты выученной наизусть земли. Дотошно проанализировать человека ты можешь только через себя и свою биографию (изведанную землю), если на то хватит смелости и честности. Но эти координаты могут оказаться недостаточными и принадлежать другим единицам измерения, не сопоставимым со шкалой творца.

Оттого и гибнет критик, которого преследуют незаконнорожденные им призраки пьедестала, порабощая его идентификацию. Он никогда не сможет произнести вслед за Джонни: «это я уже играю завтра![4]», потому что он больше смотрит на субъективные истоки, которые он не в состоянии интерпретировать, чем на объект анализа и его потенциал. Его неудержимо раздражает уже не ощущение, а осознание того, что он не в состоянии выстроить стройную систему – ведь не один сотканный критиком образ не приближает его к действительному образу музыканта, и критику хватает сил в этом сознаться. Но не видит он, что его «очкастые хищные рты»[5] направлены не в ту сторону. Он ищет не там, и именно это не попустит его к становлению в свою очередь творцом, творцом не объектов, а верно сформулированной идеи.

Строки Томаса Дилана «Дай мне маску и стену, от шпионов твоих защити,/ От ощеривших очи и очкастые хищные рты,/ Блуд и бунт в детских спальнях лица моего сбереги…» преследующим орнаментом пропитывают постановку: критик произносит их в разных переводах то ощупывая слоги, то мелодекламацией, то скороговоркой и снова – медленно, тужась выжать из намозоленных рифм девственное прозрение. Но и это перебирание оптики не приводит к катарсису. Потому спектакль и построен по указанному выше принципу обрывания разворачивающихся действий. Тотальной состыковке не суждено воплотиться, причиной чего – тупиковая ветвь исследования. Это не изначально неправильно заданный вопрос, но вопрос, поставленный к субъекту, тогда как он должен быть занят объектом и помнить, что объект исследования в своей изоляции шире субъектов, создавших объект и исследующих его.

Предчувствие тупика вгоняет критика в полунаркотический парализующий ужас, узнаваемый каждым исследователем, который не довольствуется банальным штампованием, но поправ его рамки, выясняет, что замахнулся на нечто неощупываемое. Что и говорить, изыскателям и соискателям будет любопытно понаблюдать за метафорой знакомого, но не всегда отрефлексированного процесса на сцене. Ведь не каждый исследователь сможет, потупив буйную свою башку, узреть, что он уже слишком давно не является караулом идеи, а слывёт жертвой того, через кого идея была воплощена, кто, сводя счёты, скупой и страшной формулировкой отчеканит: «не я – исследование, я – преследователь».

28.X.17

Театр «Практика»

[1] Текст спектакля

[2] Текст спектакля

[3] Текст спектакля

[4] Текст спектакля

[5] Дилан Томас «Дай мне маску». Звучит в тексте спектакля