Уже на грани сокрушенья,

Она постигла в изумленье,

Как много благ, как много сил

Господь ей щедро подарил…

А.К. Толстой. Грешница

«Вишневый сад» по Мирзоеву – это «комедия катастроф». Это «вИшневый» сад, и он по Чехову. В некотором роде и по Станиславскому. Притом мирзоевская постановка не гнушается вишнЁвостью сада – буква «ё» давно уже впала в немилость и привыкла интегрироваться в букву «е» (она щедро предоставляет своё значение на территориях безударной гласной). Потому и здесь привычная драма «Вишневого сада» демонстрируется сразу с двух ключевых позиций, которые показаны полноправными и достойными. Достойными сочувствия и титула «правоты». Наконец, Раневская (Виктория Исакова, которая чудесно может и нарочито театрально, и беспомощно нежно) не жертва, а палач. И даже не палач… — напоминание о том, что она и палач, в том числе. И с Гаевым они могут предстать (не перед нами, а Там, где счета закрывают) «беспечными существами», которые «ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними»[1] — определение Фицджеральдом другой четы здесь как нельзя более кстати.

Лопахин (дивный Александр Петров) может предстать не тем, кто бок о бок с «Рабочим и колхозницей» (которые возникнут в спектакле), а ни больше ни меньше пророком. Но, чтобы это считать, нужно потрудиться – спектакль не рассчитан на вовлечение через эмоции, Мирзоеву ближе интеллектуальные игры и шифры.

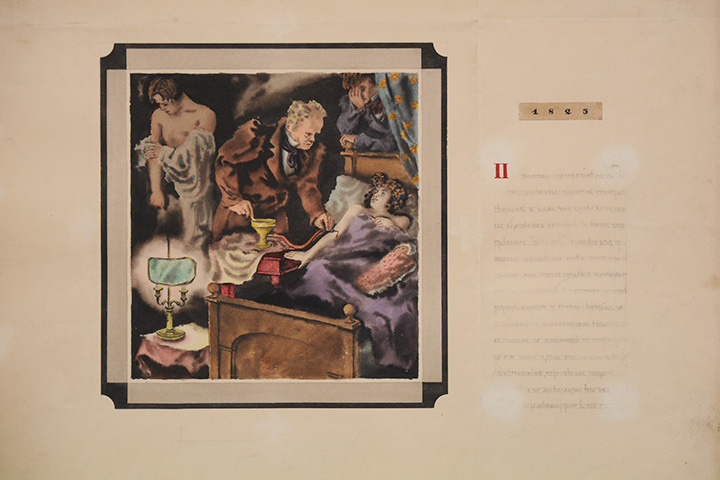

Таким шифром для него становится брошенное Лопахиным (и вынесенное в примечания пьесы Чехова) слово «циркуляция». И если Лопахин не догадывается о его значении, то Мирзоев наглядно его демонстрирует спускающимися к героям аппаратами по переливанию крови – её циркуляции. Кому-то эта гемотрансфузия окажется об иссекаемых источниках (в кои можно записать источники как материальные («да здравствует бабушка!»2 из Ярославля), так и другого толка); кому-то об атласе Конашевича и через него — об истории фактического прибегания к переливанию крови, которое из процесса врачевания может обратиться в кровопускание и далее в – жертвоприношение или смертельное увечье («дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой»[2]; «Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья!»2). Найдутся и те, кого упакованные сгустки крови заставят представить себе доноров, жертвующих не всегда знающих что и чему… Каждому (смягчая – каждому третьему) это демонстративное переливание крови на внедекоративной сцене предложит подступить к осязанию обморока, холодной перчаткой пальпирующего горло и кончики пальцев. Дальше – сами. К слову, аппараты и «циркуляция» как неизведанный термин возникают в спектакле в разное время и даже в разные акты — и это впутывает зрителя в хождение по лабиринтам пьесы самостоятельно и пограничником – по лезвию предбеспамятного состояния.

Пророком Ермолая Алексеевича режиссёр не объявляет, но предлагает его в кандидатуры рассмотреть (предложением уговорить можно действеннее, чем безапелляционным настаиванием). Предложение оформляет он через строчки А. Толстого о Святой грешнице. Опуская в них Пророка как действующее лицо, он сразу переходит к воздействию Его учения на ту, которая «пала ниц» «перед святынею Христа» — строчки эти возникают в момент краха (?) Раневской, которая босая, с распущенными вьющимися волосами, смакующая свою тягу к греху, казалось бы, воплощение Марии из Магдалы. Или – возможность к воплощению, но возможность, утраченная. Пение всеми действующими лицами «Грешницы» собирает воедино декорации и текст, форму и содержание: зритель так и не увидит цветущих вишен, будет довольствоваться, перекрещенными балками, которые в ту самую минуту о «Грешнице» покажутся крестом к Распятию.

Не услышит зритель и то, как рубят сад. Реплики о недостатке такта[3] услышит, но не топор. И привидится зрителю, что муха вместо хоботного проступает силуэтом, или бредят господа влечением к драме, столь далекой от Ермолая Лопахина, тоже бредящего, но фактом пребывания в обстоятельствах, а не настойчивым забвением. «Музыка, играй!»[4]: бешено и навзрыд пляшет он (и до чего хорошо, что пляшет им именно молодой, взлохмаченный Александр Петров, который не насквозь «мужик», но настежь и нараспашку благочестив в простоте и толке).

Крохотный оркестр всё время на сцене, когда-то цыганский и тоскующий, когда-то лихой и безудержный, пьяный и пьянящий, когда-то смиренный – музыки у Мирзоева много, когда-то она живая, когда-то – нет. Оркестрик аккомпанирует и нашим, и вашим, но не по натуре хамелеона, а по наблюдательному невмешательству и тем не менее – состраданию. Под него скажет к шкафу Леонид Андреевич, и речь эту превратят в молитву (не столько режиссер, сколько использование режиссером многолетнего произнесения монолога-мантры), а на лицо Гаева (Максим Виторган, комичный и попадающий в удачную точку, но делающий это скорее обычно и в рамках стандарта, роли и амплуа) не выступят слёзы, и потому их нальют ему на лицо из чайника; под этот оркестрик вспомнятся самые суровые и свирепые боли Раневской, чью головушку и впрямь бы обнять руками и не выпустить,[5] и под него же спляшет «новый помещик».

Мирзоевский «Вишневый сад» — не тот спектакль, который рвет нутро и всепоглощающе интегрируется в реальность зрителя. После него возможно жить свою историю и мирно думать об увиденном – не вживаясь и не вовлекаясь. Он ставит вопросы, высказывается и ассимилируется. Это умно. И здорово, потому как, предоставляя определенную текстуру, режиссёр предполагает соучастие зрителя не через слёзы, а через действие – осмысление, преломление и ассоциативное возвращение к формам, найденным в спектакле, для их дешифровки. Позиция лопахинская, провишневая, в шкуру которой и облекается зритель. Позиция, возможно, не самая выигрышная, но способная вверить ключи к пьесе, обретаемые при восприятии только через рациональную, невовлеченную рецепцию.

Кому-то в постановке не хватит привычной от «Вишневого сада» печали — с ней великолепно справляется «Вишневый сад», где Фирс – Гафт, а Лопахин – Гармаш[6], есть ли тогда нужда повторяться и прививать зрителю вяжущий вкус вишни, в то время как можно верно определить дозу выдаваемой ягоды и предложить её в другое и самостоятельное удовольствие?

[1] Френсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби, 1925

[2] А.П. Чехов. Вишневый сад, 1903

[3] «Аня (в дверях). Мама вас просит: пока она не уехала, чтоб не рубили сада.

Трофимов. В самом деле, неужели не хватает такта…» А.П. Чехов. Вишневый сад, 1903

[4] А.П. Чехов. Вишневый сад, 1903

[5] «Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом все ласкалась, плакала…» А.П. Чехов. Вишневый сад, 1903

[6] «Вишневый сад» в постановке Галины Волчек. Театр «Современник»

22.x.17

Театр имени Пушкина